温泉にまつわる電車のお話しです。

まずはウチの温泉、我が家の裏に聳える北海道駒ケ岳は活火山(近年こういう言い方はしないそうですが)で、鹿部町には温泉を利用した旅館や入浴施設の他、間欠泉という15分毎に熱水が空高く吹き上がる名所に道の駅が作られています。我が家にも温泉配管が繋がっていて24時間いつでも湯浴みすることができます。少ししょっぱくて、日によってはわずかに濁りが入ることもあり、活きている感じがします。せっかくなので蛇口から出る温泉水(お湯)をバケツに汲んで庭に運び、トの荷台に置いた桶に張って足湯にしてみました。その感想は、確かに足は暖かいが体を動かすとトも前後に移動するのでなんとなく落ち着かず、足を伸ばしてゆっくり憩うという温泉本来の風情は全く感じられない、と正直に告白いたします。

鹿部間欠泉公園

そもそも大沼電鉄が鹿部に線路を敷いたのは当時北海道最大の都市であった函館の奥座敷にしようという目論みがあったからでした。東京の箱根、大阪の有馬を追うように鉄道の威を借りたのですが、その後函館は札幌に追い抜かれ定山渓温泉に奥座敷の座を奪われてしまいました。

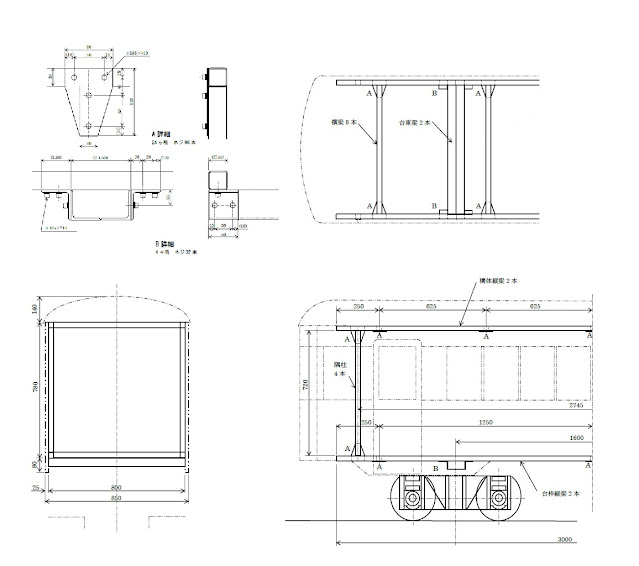

ちょうど5年前の2019年2月、東京滞在中に群馬県の伊香保温泉へ足を延しました。デ1が完成間近になり、自分の目で見て参考にしたい電車がそこにあったからでした。明治時代に馬車鉄道として開業し、昭和になってからは東武鉄道の路線として1956年(昭和31年)に廃止となるまで2軸の木造電車が走っていたとのことで、古い写真を見た記憶がありました。個人で保管されていた木造車体に元豊橋鉄道の廃台車を組み合わせて復元した電車が屋根付きで保存されていると聞き、温泉に入りたいと言う家内と連れ立ってのんびり在来線グリーン車を乗り継いで日帰り列車旅を楽しみました。伊香保温泉街の旧線路跡に近い一角に小さな公園があり、きれいな褐色の濃淡に塗り分けられた電車が置いてありました。近づいてみると何十年も屋外で風雨に晒されていたとは思えぬほどに良好な状態ですが、バネの負荷を減らすためにつっかい棒が車体の下に噛ませてあったり、いたずら防止のためかブレーキハンドルに鎖が巻き付けてあったり、扉は固定されていたりと保存環境を守るための苦労の跡が散見されます。その扉はなんと外吊りで、冬はすきま風に悩まされたことであろう日々が偲ばれました。一番見たかったのは屋根上のポールで、これはどこから持ってきたのかわからないものの、まがい物ではなくおそらく本物でしょう。上から見下ろせたら詳しく観察できたのですが贅沢は言えません。見学の後、そばを食べてからホテルの日帰り入浴で露天風呂に浸かって癒しの時間を満喫しました。

上:温泉街の公園に、軌道の一部や駅名標と共に復元保存された電車

下左:辛うじて見えるポール 下右:説明板にあった昔の写真

サラリーマン時代にも時々温泉巡りをしていました。露天風呂に浸かり、木の葉越しに空を眺めると何とも言えずくつろぎます。そうやって湯に沈んでいる時は、仕事のことはすっかり忘れて極楽気分を楽しもうと努めたものでした。今、認知症気味でもの忘れのひどくなった私は湯に浸かりながらも大切な用事や約束がどこかに飛んで行ってしまわないように、心底気を緩めることができません。伊香保温泉でくつろぎ過ぎたせいか、東京から帰りの飛行機の日付を間違って予約してしまい、とんだ出費に泣くことになりました。